قال الفنان إبراهيم عبد العزيز المحارب، ليس من السهل أن تمسك بجذور الهوية وتُحمّلها إلى المستقبل دون أن تُكسر. فإما أن تحافظ على الأصل وتبقى أسيرًا لجموده، أو تفرّط فيه باسم التجديد. ولكن في هذا المسار الدقيق، مشى الفنان إبراهيم عبد العزيز المحارب بثبات فريد، مستندًا إلى أكثر من ثلاثين عامًا من البحث والتجريب، ليكون من القلائل الذين عبروا الخط العربي والهوية النجدية إلى عالم الحداثة… دون أن يُفرّط أو يزيف.

البداية من الخط… أصل الجمال وروح الحرف

قبل أن يكون مصممًا معماريًا أو فنيًا، كان المصمم إبراهيم عبد العزيز المحارب خطاطًا. لا هاويًا للرسم بالحروف فقط، بل باحثًا في نشأتها وقواعدها.

عاش سنوات طويلة يتتبع أصول الخطوط العربية: النسخ، الثلث، الديواني، الكوفي، وجعل منها مرجعًا بصريًا وروحيًا لتكوينه الفني. لم يكن يُقلد خطاطي الماضي فقط، بل درس قواعدهم، وتمرّد على تكرارهم، ثم أبدع طريقه.

كان يكتب الخط العربي على قواعده الأصلية، لا كما يفعل بعض المصممين المعاصرين ممن يعبث بالحروف بحثًا عن “شكل”، بينما المحارب يبحث دائمًا عن “معنى”.

كان يرى أن الخط العربي ليس زينة، بل جوهر، وأن الحرف العربي له وزن، وله عقل، وله احترام.

الخط العربي… من الحبر إلى الكمبيوتر

ومن هذا التمكّن، كانت القفزة الجريئة: أن يُحوّل هذا التراث الخطّي، إلى خط رقمي يعمل في الحاسوب.

وفي بداية الألفية، بينما كانت الحروف تُعالج تقنيًا على استحياء، كان المحارب من أوائل من صمّم “فونت” عربي رقمي خاص به، مبني على قاعدة صحيحة لا تنكسر، ولا تترنّح في البيكسل.

لم يكن الهدف أن يصنع شكلًا عصريًا فقط، بل أن يؤسس لحرف إلكتروني يحترم روح الخط العربي التقليدي.

حرف رقمي ليس مسخًا، ولا مزيجًا مضطربًا من خطوط مختلفة، بل حروف كُتبت أولًا يدويًا، ثم نُقلت رقميًا بكل اعتزاز.

هذا الحرف الرقمي، كان امتدادًا لمسيرته اليدوية، لا قطيعة معها. كان يقول: “إذا لم يمر الخط بالقصبة والورقة، فلن يعرف مكانه بين الحروف”.

ولذلك كانت النتيجة: فونت عربي أصيل، يمكن استخدامه في التصميم المعاصر دون أن يخدش الهوية.

من الحرف إلى الحجر… امتداد روحي

لكن المشروع لم يتوقف عند الحروف الرقمية.

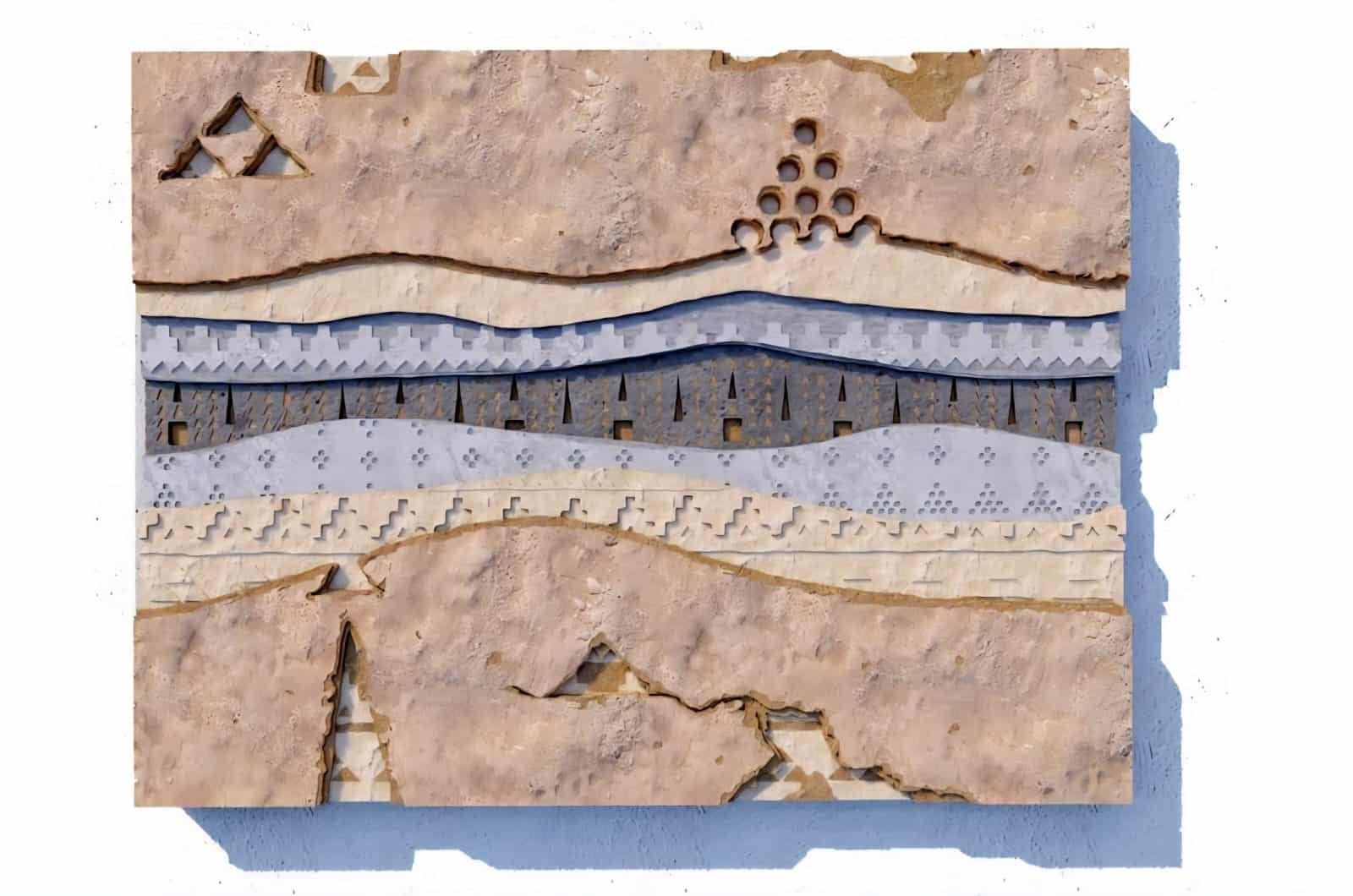

بل انتقل ليُترجم ذلك الجمال الخطي إلى تصاميم معمارية ومجسمات ومعلقات جدارية وأعمدة وزخارف وأثاث… كلها تستلهم من الخط العربي هويةً لا شكلاً.

صمّم إبراهيم المحارب قطعًا نجديّة مزج فيها الحرف العربي مع عناصر البيئة النجدية، لا بوصفه زخرفة، بل عنصرًا تركيبيًا متكاملًا داخل التصميم.

في بعض أعماله، تجد الخط العربي منقوشًا داخل الجدار كأنما خرج من بين طبقات الطين، وفي بعضها، تجده منحوتًا كوشم بصري على قطعة أثاث،

وفي بعضها، يشكّل العمود بكامله كما لو أن الحرف تحوّل إلى مادة معمارية.

هذا التمازج بين الخط العربي والهوية النجدية لم يكن سهلًا، بل تطلّب منه عقودًا من التجربة، التأمل، الرسم، إعادة التكوين، والاختبار.

ما الذي فعله المحارب ولم يفعله غيره؟

الفرق الجوهري أن المحارب بدأ من الجذر، لا من الصورة.

درس نشأة الخط، لان المحارب مولود في بيت طين نجدي وعاش فيه وهو ابن بيئة نجدية وحلّل خصائص الطين، وظلال النخلة، وشكل الوردة النجدية ، وعِمارة المجالس، وأوزان الحروف…

كل هذا ليس بغرض التزيين، بل بغرض الولادة من الذات.

لم يُرد أن يكون عمله نسخة، ولا خليطًا،

بل مشروعًا حقيقيًا يُولد من الداخل، ويحاور العالم بثقة.

في حين اكتفى البعض بالبكاء على الأطلال،

كان المحارب يقول: “لا نُكرّم التراث بالنوح عليه، بل ببعثه.”

ولذلك لم يتردد في تحمل النقد حين بدأ مشروع تطوير الخط،

ثم لاحقًا في مشروعه الأعظم: “تطوير الهوية النجدية بكرامة”.

قوة المشروع: بحث، وتجريب، وتمهل

ما يميّز المحارب هو أنه لم يسرع في طرح المنتج.

بل كان يعمل على كل تفصيلة بعناية:

من رسم الفكرة، إلى اختبار الخامة،

إلى صناعة القالب، إلى تكرار التجربة،

إلى اختبار اللون تحت الضوء، والظل،

إلى ملاحظات من الميدان،

إلى استشارات مع الحرفيين،

ثم العودة إلى الورقة من جديد.

كل منتج عنده، سواء خط أو قطعة أو عمود،

هو حصيلة جهد طويل لا يظهر للعين، لكنه يتجلّى في الرزانة والجودة.

الدمج الحذر: حرف وهوية… لا مبالغة

كان يمكن له أن يندفع، وأن يضع الحرف العربي على كل شيء.

لكنه لم يفعل.

لأنه يعرف أن الدمج بين الخط والهوية النجدية، يحتاج حذرًا هندسيًا وبصريًا.

إن زدت حرفًا، اختنق التصميم.

وإن بالغت في التراث، فقدت الحداثة.

وإن اختزلت، ضاع الأصل.

لكن المحارب عرف كيف يجعل الخط العربي عنصراً جمالياً رزينًا داخل التصميم النجدي،

وكيف يجعل النجدي هو الآخر خلفية محترمة للحرف، لا ساحة مزدحمة.

ثلاثون عامًا… من الإتقان إلى الإتقان

ثلاثون سنة من العمل ليست مجرّد عدد.

بل هي سجل من الملاحظة، والفشل، وإعادة التجربة، والصبر.

هو لم يرَ الخط العربي ترفًا، ولا النجدي موضة.

بل رأى كليهما كنزًا لا يُترك،

لكن يجب إعادة إخراجه بلغة تفهمها الأجيال الجديدة.

وبهذه الرؤية، أخرج لنا المحارب تصاميم معاصرة تُدرّس، لا تُكرر،

تُعرض في المعارض، وتُعلّق في البيوت، وتُوضع في المشاريع الكبرى.

لأنها ليست مجرّد ديكور… بل “بيان هوية”.

ما الذي يمكن أن نتعلمه من إبراهيم المحارب؟

1. أن البداية الحقيقية تبدأ من الفهم، لا من التقليد.

2. أن الأصالة لا تعني الجمود، بل تعني العمق.

3. أن الابتكار لا ينجح بلا تجريب.

4. أن الخط العربي ليس ماضيًا، بل مستقبلًا.

5. أن التراث ليس للتفاخر فقط، بل للبناء.

6. وأن الجمال الحقيقي… لا يُستورد، بل يُصاغ من الداخل.